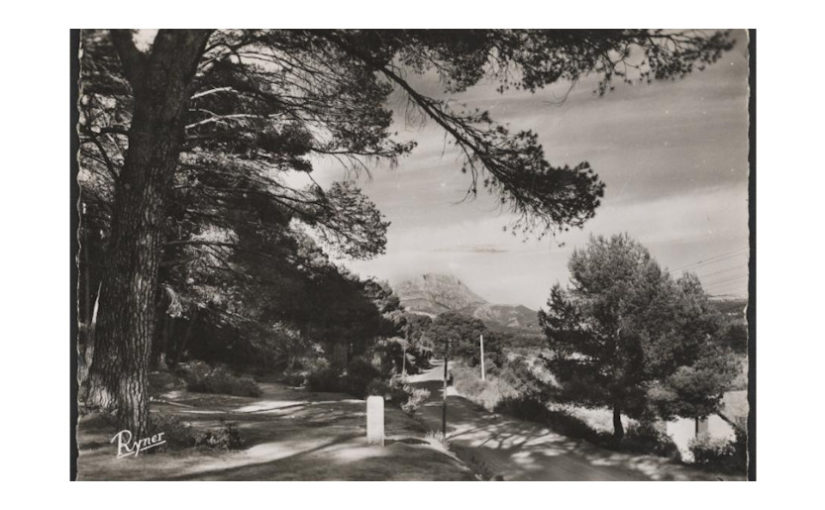

Cette note est une synthèse historique de la Bastide de Romégas à Aix-en-Provence-Puyricard, dont les jardins sont classés « jardin remarquable » et sont ouverts au public. Jardin Romegas Provence

Sommaire

*** Diaporama musical dans les jardins ***

Pour les éléments historiques et paysagers, lire l’excellent travail : La bastide de Romegas : une histoire ancienne renouvelée, 1564-1945, Dominique Pinon, 2013

A Marseille, comme en Provence, ce terme désigne à la fois un domaine agricole et un lieu de villégiature, [qui a] marqué les esprits par l’art de vivre qui s’y est développé, une maison de plaisance à la campagne, souvent à l’usage des citadins.

La bastide offre effectivement à ses propriétaires, […] une variété de loisirs et plaisirs : lieu de villégiature où la famille, élargie aux amis, se retrouve pour profiter d’un dimanche à la campagne, avec promenade sous les ombrages, jeu de boules ou de croquet, baignade dans le bassin, partie de chasse dont on déguste ensuite le produit, accompagné des légumes et fruits produits sur le domaine. Exposition L’art de vivre à la bastide, Marseille, archives communales

- 1 – Le premier propriétaire connu, Michel Rouilhe

Il est maître tailleur d’habits ; le mot ‘maître’ est important car seuls les marchands maîtres tailleurs avaient le droit de faire et vendre toutes sortes d’habits et accoutrements, et d’embaucher des apprentis. Ce qui explique qu’il a pu acquérir plusieurs terres de vignes au lieu-dit « Pierre Plantade » ; quelle est cette pierre plantée ? une borne romaine, un menhir ? selon moi tout simplement une borne-limite plantée dans les champs pour délimiter le territoire de Puyricard (Perricard) et celui d’Aix ; avant qu’il y ait une habitation sur le domaine, la borne devait être visible de loin !La première habitation date de 1604. Il songe déjà à en faire une bastide en 1625 mais, endetté, il vend son bien à des parlementaires, la famille Dupont. En 1640, la bastide est saisie.

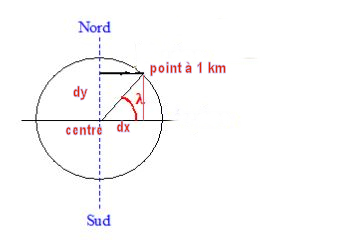

- 2 – Honoré Vigne et Noël Martin

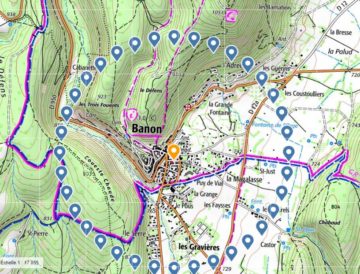

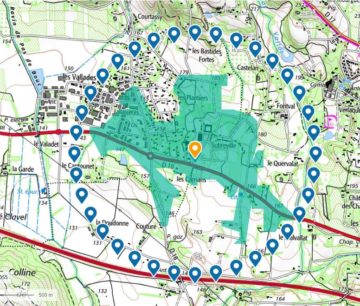

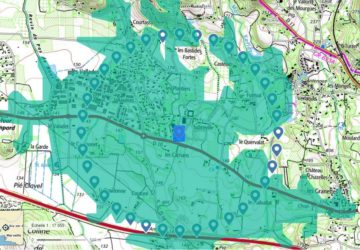

Deux maîtres artisans, Honoré Vigne, maître broquier3 et son gendre Noël Martin, maître cordonnier,achètent le domaine le 9 juillet 1640 dont l’habitation est en bien mauvais état. Sur trois côtés, ses voisins cultivent la vigne également. Il est confié par contrat à un méger2 un fermier qui entretient le domaine et partage – par moitié selon l’origine du terme mais ce n’est pas tout à fait ça quand on lit un contrat… – avec le propriétaire de la ferme les produits de la récolte. Noël Martin achète une boutique à Aix et une cave pour le vin dans une dépendance de l’hôtel de Coriolis. Le fils de Martin, Honoré Martin fait de nouvelles acquisitions de terres.Un incessant conflit entre les deux communautés Aix et Perricard aboutit à un nouveau bornage (1668). C’est important pour l’impôt de savoir si la bastide est sur Puyricard ou Aix. Des termes sont placés : un contre le mur de clôture de la propriété le long du chemin de Banon (aujourd’hui chemin de Saint-Donat), deux autres près de la bastide. Il en reste une identifiable par la description faite dans le rapport du 22/09/1668 dont j’ai respecté la présentation et l’orthographe de l’époque extrait du document de D. Pinon :

[…] sur lequel sept[ièm]e

[…] sur lequel sept[ièm]e

Borne y a esté gravé deux lignes formant un

Angle aygus et ouvert de huitante quatre

Degrés quinze minutes ayant son ouverture du

Costé du levant […]

Ce quy est du septentrion desd terres du terroir de

Perricard et quy est du midy terroir d’AixToutes les précédentes acquisitions sont donc étudiées au vu de ces nouvelles bornes. Tout ce qui est au nord de la bastide, terme de « bastide » employé pour la première fois dans un acte, dépend de Puyricard et donc de l’archevêché d’Aix qui réclame aussitôt le paiement d’un impôt annuel. Mais au sud de la bastide, le domaine est franc de cens.

- 3 – François Martin

François Martin, légataire universel de la bastide et futur greffier garde-sacs4, commence une nouvelle page : il effectue des réparations sur la couverture et fait poser la génoise vers 1696. Le méger vit sur place, le propriétaire y séjourne de temps en temps. Sa fille Anne-Rose Martin, mariée à Nicolas Romégas, hérite de la bastide. - 4 – Nicolas de Romegas (°16/05/1692, x 03/02/1724, +15/4/1760)

Nicolas Romegas issu d’une vieille famille de la noblesse, ne porte pas la particule ; il connaît la famille Martin pour l’avoir aidée dans une affaire en tant qu’avocat. Il fait plusieurs acquisitions de terres. C’est lui qui a donné son nom au domaine.

Par le bail à mègerie signé en 1757, on sait qu’il y a vignes, céréales et fruitiers (amandiers). Le propriétaire se réserve la maison, le colombier et l’engrais : les fientes des pigeons fournissaient des engrais de bonne qualité pour les cultures, les fruitiers devant la chapelle, les feuilles de mûriers pour le ver à soie. Il y a une machine pour remonter l’eau jusqu’à un vivier. Dans le bail, sera obligé ledit méger de ramener à la bastide le prêtre les dimanches et jours de fête pour la messe, à l’aide d’une chaise.Utilitaire, certes, la chaise à porteurs est surtout un marqueur social. Si elle permet de se déplacer à l’abri des intempéries et sans crotter ses chaussures sur le pavé des rues, par la somptuosité de son décor elle est avant tout, comme les voitures, un moyen de paraître, d’être remarqué et de faire étalage de sa fortune et de son rang social. Extrait du site attelages patrimoine

- 5 – Joseph François de Romegas (°1734, x 08/01/1761, + 11 mai 1797 Venise)

Il est lieutenant général à la sénéchaussée d’Aix ; la bastide prend le nom de Romega comme en témoigne la carte de Cassini (1778).

Le sénéchal est un officier royal qui, sous l’Ancien Régime, exerçait des fonctions d’administration et de justice ; ce terme, employé dans le sud équivaut à celui de bailli dans le nord.Troisième bornage en 1782 : les termes sont repositionnés dont deux à l’est de la bastide, les 6e et 7e distants de 107m (mesure de l’époque 54 cannes).

Il est lieutenant général à la sénéchaussée d’Aix ; la bastide prend le nom de Romega comme en témoigne la carte de Cassini (1778).

Le sénéchal est un officier royal qui, sous l’Ancien Régime, exerçait des fonctions d’administration et de justice ; ce terme, employé dans le sud équivaut à celui de bailli dans le nord.Troisième bornage en 1782 : les termes sont repositionnés dont deux à l’est de la bastide, les 6e et 7e distants de 107m (mesure de l’époque 54 cannes).Avec les troubles révolutionnaires, il ne fait pas bon être officier royal : Joseph François émigre en Italie. Sa femme, par un acte de notoriété5, fait établir que son mari a quitté le territoire. Les biens sont saisis, sous-évalués comme souvent pour les biens nationaux, découpés en lots. Avec les confronts, figurent le nom des autres propriétaires jouxtant le domaine ; les citoyens modestes sont plus connus par leur surnom que par leur nom : Jean-Baptiste dit Lou Tourren, Joseph dit Loulambourinaise. Mais d’autres noms demeurent dans l’histoire au travers des noms d’aujourd’hui : Philip à l’est (la Philippine), Buisson (la Buissonne, propriété de Buisson), Joseph Bossy (Bossy).

On y apprend qu’à l’étage les chambres et cabinets étaient recouverts de moellons d’Auriol, carreaux de forme hexagonale formés avec une argile fine rouge très répandus en basse Provence. Traité des roches considérées au point de vue de leur origine, de leur composition, de leur gisement et de leurs applications à la géologie et l’industrie, Henri Coquand, Paris ou Besançon, 1857. il y a un grand puits à machine qui servait pour arroser, c’est à dire une noria, pouso-raco en provençal, manœuvrée par un animal qui logeait dans un petit bâtiment face à la chapelle.

En 1802, l’émigré François Nicolas est amnistié. - 6 – Jean Alexis Mignet (°1752, +1821)

Jean Alexis Mignet, maître-serrurier, épouse Catherine Nègre. Les deux filles Mignet, Madeleine et Cécile, sont mariées à deux frères Michel, Etienne et Honoré Valentin. Il acquiert le domaine par adjudication en 1795. Peu après sa mort, en 1824, un rapport d’experts inventorie et estime ses biens en vue du partage entre les tous les co-héritiers.

Jean Alexis Mignet, maître-serrurier, épouse Catherine Nègre. Les deux filles Mignet, Madeleine et Cécile, sont mariées à deux frères Michel, Etienne et Honoré Valentin. Il acquiert le domaine par adjudication en 1795. Peu après sa mort, en 1824, un rapport d’experts inventorie et estime ses biens en vue du partage entre les tous les co-héritiers. - 7 –

Les frères Michel (1825, 1860)

Les frères Michel (1825, 1860)

Etienne (°1784, +1860), méger de Romegas, et Honoré Valentin Michel (°1792, +1878) rachètent le domaine par adjudication en 1825, date de la pose du cadran solaire. En 1826, ils versent aux petites-filles Mignet leur part d’héritage. - 8 – Etienne François Xavier Michel

Il hérite seul du domaine. Il a épousé une des sœurs de François Mignet, Madeleine.

François Auguste Mignet (°08/05/1796, + 24/03/1884), le fils d’Alexis Mignet, historien et ami de Thiers, n’est donc pas propriétaire de la bastide mais aura le droit d’en jouir conformément au testament d’Etienne. C’est à la bastide, à l’été 1823, que Mignet a écrit en quatre mois son Histoire de la révolution encensé par le directeur de publication du journal Le XIXe siècle : journal quotidien politique et littéraire, Gustave Chadeuil, Paris, 1885-11-08.

François Louis Michel (°1834, +1896), et Evariste Hilarion Michel (°1837, +1924), ses neveux, seront les légataires universels de François Mignet. - 9 – François Michel (°1833, +1896)

Fils d’Etienne ; il reçoit en héritage la part de son frère Auguste en 1860 et devient donc l’unique propriétaire ; son oncle, François Auguste Mignet garde non seulement le droit de jouir de Romegas mais y finance de nombreux travaux. - 10 – Jeanne Michel (°1869, +1941)

Fille de François Michel, épouse Alfred Jauffret - 11 – Françoise Jauffret (°1899, +1989)

Fille du couple précédent, épouse Evariste René Carbonel (°1897, °1989). - 12 – Marie-Ange Rater-Carbonel

Fille du couple précédent, elle est donc l’arrière-petite-fille de la sœur de François Auguste Mignet, notre historien aixois.

Continuer la lecture de Bastide de Romegas et ses jardins remarquables